国人跟随父姓的三大缘由:

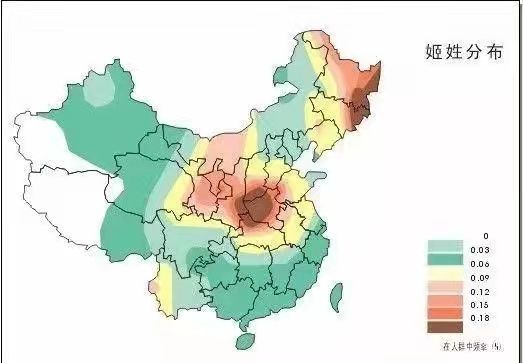

1,一直以来,我们就知道自己是炎黄子孙。中华姓氏中,90%以上的姓氏都出自黄帝及其后裔。其实,黄帝不只是最早定姓氏的人,父子同姓也是从他开始的。相传黄帝是少典的儿子,原本姓公孙,后来因为长居姬水边而改姓姬。其生在轩辕之丘,所以被称为轩辕氏。因为建国在有熊(今河南新郑),所以也被人称为有熊氏。传说中,养蚕、舟车、文字、音律等发明都跟他有关。根据《国语·晋语四》记载,黄帝有25个儿子,其得姓的有14个人,一共12姓。这其中,只有青阳与仓林氏这两个儿子跟黄帝同姓,都姓姬。这12个姓分别是:姬、酉、祁、己、滕、箴、任、荀、僖、姞、儇、依。这几个姓氏又发展到101个属地(方国、诸侯国),派生出510个姓。其中的姬姓,作为黄帝的嫡系,势力最为庞大,拥有61个属地,衍生出432个姓。

2,明明是兄弟,为什么会不同姓呢?早期的姓氏都是从出生地、母亲的氏族而得的。也就是说,一个氏族的名称和族员的姓氏大都是由居住地来的,也有人以图腾为姓。当一个氏族因人员增多而分裂时,新的氏族和成员要搬去别处,自然就会衍生出新姓氏。黄帝、炎帝兄弟族跟父母氏族少典族就不同姓,炎、黄兄弟二人也不同姓(炎帝姓姜)。

3,为什么有黄帝的两个孩子可以跟着黄帝姓姬呢?因为这两个孩子并没有和他的其他兄弟一样,迁居或者换图腾。当时的社会实行的是族外对偶婚。不同氏族的成年男女双方,在或长或短的时间内由一男一女组成配偶,保持较稳定的同居生活。这种婚姻中,一个女子往往有许多丈夫,她并不能确定孩子是哪个丈夫的。但在黄帝时代后期,出现了一夫一妻的个体婚姻家庭,有了可确认的子女,而且母系氏族社会转为父系氏族社会,也就有了父子同姓的基础。在中华大地上,父子同姓从黄帝开始,也就不难理解了。经过漫长的封建社会,“君君臣臣父父子子”的社会伦理被延续,特别是“宗法制”的确立后,一个人的姓氏变成了最重要的身份标识。所以,为了确立血缘和身份,跟随父姓自然也就不奇怪了。

上一篇: 祖墓风水的奥秘

下一篇: 族谱是孝道传承最好体现